首先,发行人来源地过于集中,绝大部分均来自于内地;

其次,除了高度依赖内地上市公司外,港交所上市公司行业高度集中,主要为金融以及地产行业,而新经济公司占比则远小于其他国际市场,香港新经济行业占比仅有3%,纳斯达克则高达60%,而与香港一河之隔的深交所也达到了12%;

第三,就全球增长最快的部分行业而言,港交所上市公司的占比也非常低,制药、生物技术与生命科学占1%,软件与服务占比9%,若抛开腾讯的因素,软件与服务同样仅占比1%;

此外,香港市场的低估值也一直为投资者所诟病,为主要同业竞争中的最低,仅有13.4倍,而同业平均比率则达到24.6倍。

“高增长行业于香港市场占比偏低,极可能导致市场停滞不前,投资者丧失兴趣,进一步拉低估值,从而削弱香港对潜在新发行人的吸引力。”港交所显然已经意识到这些问题,同时无论是内地还是美国市场都在加大对新经济公司的吸引力度,港交所表示,他们也必须要为这些公司提供在现有的主板和创业板之外的其他上市渠道,以其他上市标准取代现有的财务和营业记录标准。

为了吸引新经济公司,港交所正试图在多方面进行妥协和转型。港交所甚至断言称,香港市场禁止不同股权架构公司上市,令这些潜在发行人完全不能在香港上市。若不废除此项禁令,我们无法与其他市场争夺这些公司前来上市。

创新板将一分为二

据了解,港交所关于“新板”计划的提法,最早出现在2016年初的港交所新三年战略规划中。

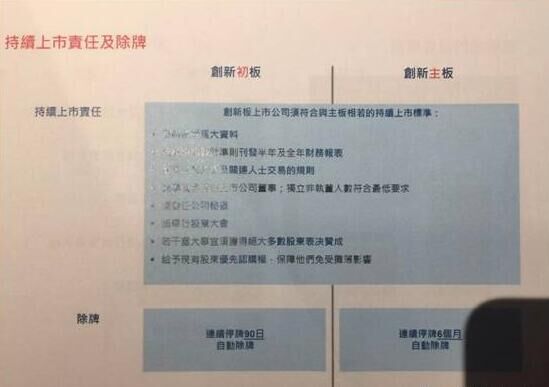

李小加曾在网志中解释称,在三板这个全新的市场板块上,监管者可以考虑全新的上市规则:一方面设立比较宽松的准入门槛,不把潜在的好公司关在门外;另一方面强化投资者保护措施和退市标准,加快烂公司强制退市的过程。

目前,港交所的“新板”计划开始进行实质性阶段,虽然仍处于征求意见阶段,但最早有望在2018年初开始开展相关活动。

港交所方面表示,

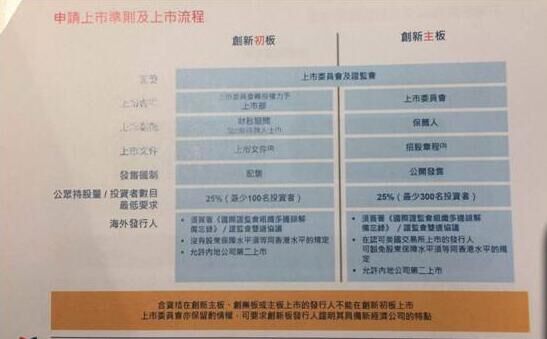

创新板将分为两个部分——“创新初板”和“创新主板”。

相比较而言,创新主板要求更高,除了管治模式外,其上市要求与主板并无差别,而创业初板则类似内地的新三板。

其中,创新初板的上市对象为未符合创业板或主板财务或营业记录的初创公司,而创新主板则主要针对已符合主板财务及营业记录规定,但由于采用了非传统的管治架构导致不符合在港上市条件的公司。

据了解,创新初板将只对专业投资者开放,不设业务记录或最低财务要求,惟上市时市值最少达2亿港元;而创新主板在除专业投资者外还向散户开放。

“来自新经济行业的多家大型内地公司已在别处寻求上市。推出创新板可以更好地让有声望的大型公司在上市时享受更高的合规灵活性,让那些无法满足一般上市要求的小市值公司拥有更多的机会,从而选择在香港上市。”从港交所方面的表态来看,上述表述背后,或许当年因为部分制度因素与阿里巴巴的失之交臂,令其扼腕不已。

据悉,当年阿里巴巴推动在港上市,马云曾希望,即便上市之后创始人也依然紧握公司掌控权,为此希望维持合伙人治理制度,不过港交所坚持“所有股东应得到平等对待”,致使阿里巴巴在香港上市未能成行。

而创新板的推出或是港交所弥补这一短板的最佳工具,同时李小加也表示,港交所希望部分在美上市的中概股能够选择香港作为第二上市地,创新板将为此简化相关程序,减少其上市成本。

值得注意的是,为配合创新板的推出,港交所试图提高创业板和主板的上市要求。比如,港交所建议提高主板首次上市门槛,将最低市值由2亿港元变为5亿港元,同时建议删除创业板作为主板踏脚石的概念,上市门槛由1亿港元变为1.5亿港元及提高现金流量测试,还要强化公开市场规定。

或与新三板争抢“BAT”

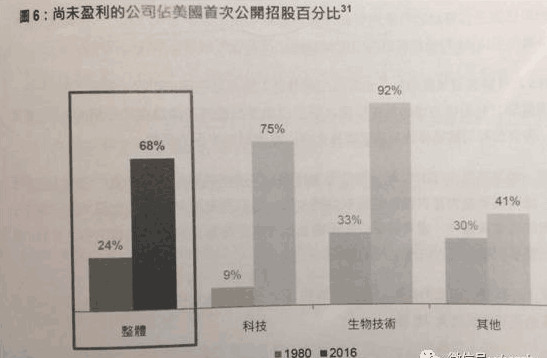

从港交所创新板的两部分来看,实际上针对的是两类公司,一类是盈利能力较弱的初创公司,一类是股权治理不符合同股同权的要求的大型新经济公司。对于后一类的情况,内地A股市场短期内发生改变的可能性不大,因此港交所创新主板的竞争对象或是美国市场,尤其是中概股领域的竞争。

但对于盈利能力较弱的初创公司而言,内地新三板市场或将与港交所创新初板发生一场“龙虎斗”。

事实上,港交所在分析和研讨创新初板的公司时,就已经把内地的新三板作为一个重要考量。港交所指出,过去10年,内地约有6000家公司因未能通过香港主板盈利测试或创业板现金流量测试而转到新三板、纽交所或纳斯达克上市,其中市值至少达2亿港元的公司占到1502家。

而在上述1502家公司中,仅有42家在纽交所或纳斯达克上市,其余的1460家均在新三板挂牌,涉及集资额分别为72亿美元和78亿美元,合计相当于同期香港首次公开招股集资额的5%,若按板块划分,新经济公司的集资额占据55%。

二者究竟谁能更胜一筹,暂时仍不得而知,毕竟内地新三板市场的流动性问题仍待解决,而创新初板同样只有专业投资者进入,恐面临相同问题。港交所方面也坦承,修改上市规则及资格并不保证一定能吸引更多公司赴港上市,但如果不修改香港的上市框架,一些类型的发行人根本就不可能考虑选择香港作为上市地。